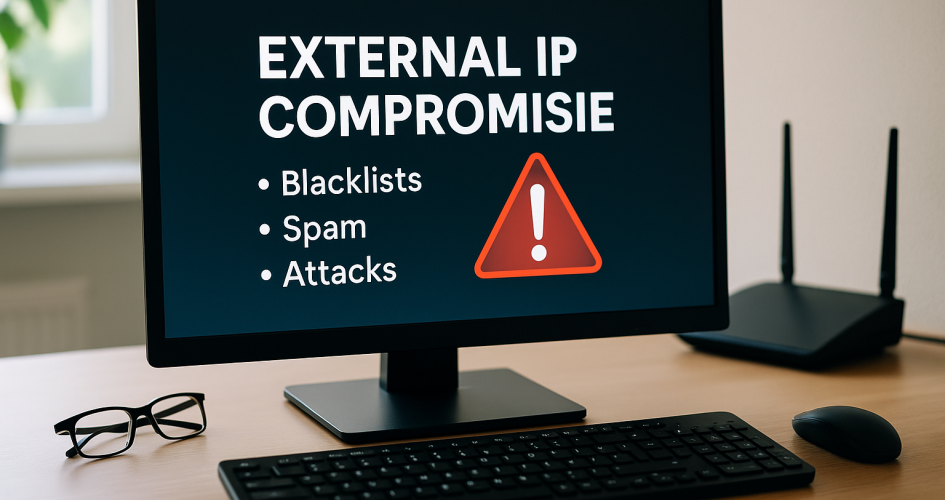

Beaucoup d’internautes découvrent un jour que leur adresse IP externe – celle visible sur Internet – est considérée comme suspecte ou malveillante. Par exemple, elle peut figurer sur des listes noires de spam, ou certains sites la bloquent automatiquement comme « à risque ». Cette situation frustrante peut survenir alors même que vous n’avez personnellement rien fait de répréhensible. Dans cet article, nous explorons les causes courantes d’une adresse IP « compromise » ou usurpée, les risques et conséquences pour votre connexion et vos activités en ligne, comment savoir si votre IP fait l’objet d’une mauvaise réputation, comment la faire retirer des blacklists, et enfin les bonnes pratiques pour éviter que cela ne se reproduise. Des exemples concrets et des liens vers des outils utiles vous aideront à agir efficacement.

1. Quelles sont les causes d’une adresse IP compromise ou blacklistée ?

Plusieurs facteurs peuvent conduire les services en ligne ou les bases de données de cybersécurité à étiqueter une adresse IP publique comme malveillante :

Infection par des logiciels malveillants (machine « zombie ») : C’est une cause très fréquente. Si l’un de vos appareils (ordinateur, smartphone, objet connecté…) est contaminé par un virus, un botnet ou un malware, il peut envoyer du spam ou lancer des attaques à votre insu depuis votre adresse IP. Par exemple, un PC infecté pourrait expédier des milliers d’e-mails indésirables (spams) en tâche de fond ou participer à des tentatives de connexion massives sur des sites web. Les systèmes de surveillance repèrent alors l’activité malveillante provenant de votre IP et l’ajoutent sur des listes de sources à bloquer (RBL, pour Realtime Blackhole List). En somme, votre IP est « compromise » car utilisée par un intrus sans que vous le sachiez.

Erreurs de configuration ouvrant des brèches : Une adresse IP peut se retrouver abusée à cause d’un mauvais réglage de votre part. Par exemple, un serveur de messagerie mal configuré, qui fonctionne en open relay, permet à n’importe quel spammeur d’envoyer des mails en passant par votre IP. De même, un routeur mal sécurisé ou un serveur mal protégé peut offrir une porte d’entrée aux pirates. Un cas courant est celui du proxy ouvert ou du VPN mal sécurisé : si votre réseau laisse le trafic transiter librement, des acteurs malveillants peuvent s’en servir comme relais. En clair, une configuration réseau défaillante (mot de passe routeur par défaut, port d’administration ouvert sur l’extérieur, absence de pare-feu, etc.) peut permettre à des inconnus d’exploiter votre IP pour leurs activités frauduleuses sans votre consentement.

Usurpation de votre adresse IP (IP spoofing) : Des cybercriminels peuvent falsifier des paquets sur Internet en remplaçant l’adresse source par la vôtre. Concrètement, ils envoient des requêtes ou du trafic en prétendant provenir de votre IP, afin de dissimuler leur identité. Cette technique est souvent utilisée dans les attaques par déni de service distribué (DDoS) : les attaquants envoient des flots de paquets avec des adresses IP usurpées (dont la vôtre potentiellement) pour submerger des serveurs. Résultat, votre adresse apparaît dans les journaux des victimes ou des intermédiaires comme source de l’attaque, et peut être signalée et bannie. Ce phénomène est comparable à l’usurpation de numéro de téléphone : vous n’êtes pas à l’origine du trafic malveillant, mais il vous est faussement attribué, ce qui ternit la réputation de votre IP.

Adresse IP « récyclée » ou partagée : Il se peut que vous héritiez d’une mauvaise réputation sans rien faire. En effet, la plupart des adresses IP grand public sont dynamiques : votre fournisseur d’accès les réattribue à différents clients au fil du temps. Si un utilisateur précédent de votre IP a pratiqué des envois de spam ou a été infecté, l’IP a pu être blacklistée. Lorsque cette même adresse vous est attribuée ensuite, elle traîne son passif et peut s’afficher d’emblée sur liste noire. De même, sur les réseaux partagés (Wi-Fi public, VPN commun, hébergement mutualisé), la moindre entorse d’un seul usager peut impacter tous les autres. Vous subissez en quelque sorte la punition collective de l’IP bannie « par association ». Sans intervention de l’administrateur du réseau ou du service concerné pour vous dissocier de l’abus initial, votre IP restera cataloguée indésirable.

Utilisation d’applications douteuses (type VPN pair-à-pair) : Certains services « gratuits » ou applications obscures exploitent la connexion de leurs utilisateurs à leur insu. Par exemple, des VPN gratuits en pair-à-pair transforment votre appareil en nœud de sortie pour d’autres personnes. Cela signifie que des inconnus peuvent faire transiter n’importe quel trafic via votre adresse IP. Si l’un d’eux en profite pour envoyer des spams, effectuer du téléchargement illégal ou des scans de ports, c’est votre IP qui en portera la responsabilité vis-à-vis de l’extérieur. De même, un logiciel malveillant peut ouvrir un proxy sur votre machine ou détourner votre box internet pour y acheminer du trafic tiers. Ces usages cachés de votre connexion entraînent rapidement des signalements de spam ou d’attaque, et donc le placement de l’IP sur des listes de blocage.

En résumé, une adresse IP publique est marquée comme malveillante lorsqu’elle présente un profil d’activité anormal ou dangereux aux yeux des filtres de sécurité. Cela peut provenir d’une compromission de vos équipements (machines infectées, configurations laxistes) ou d’un usage abusif par des tiers (pirates usurpant votre IP ou s’en servant comme relais). Par analogie avec les appels téléphoniques, il peut s’agir de vrais coupables (appareils infectés envoyant du spam) ou de faux positifs malgré eux (adresse usurpée par un tiers malveillant).

2. Quels sont les risques quand votre IP est blacklistée ou compromise ?

Voir son adresse IP ajoutée sur une blacklist ou notée « à risque » peut avoir des conséquences sérieuses, tant pour un particulier que pour une entreprise. Voici les principaux risques encourus :

Accès aux sites et services bloqués automatiquement : C’est l’effet le plus direct. De nombreux services en ligne consultent des listes d’IP réputées malveillantes et refusent l’accès à celles-ci. Par exemple, certains sites web affichent une erreur 403 Forbidden ou Access Denied si votre IP figure sur leur liste noire. Des services de sécurité comme Cloudflare ou Akamai peuvent présenter des CAPTCHA interminables ou des pages d’avertissement chaque fois que vous visitez un site protégé par leurs soins. Sur les services de messagerie, vos e-mails peuvent être rejetés d’office avec un message du type “550 Message refused – IP blacklisted”. Concrètement, une IP cataloguée « dangereuse » voit ses communications entrantes et sortantes filtrées ou bloquées : vous pourriez ne plus pouvoir consulter certains sites, ni envoyer de mails, tant que dure le bannissement.

Diminution de la qualité de navigation et perte de confiance : Même si vous parvenez à accéder aux sites, une IP avec mauvaise réputation subit une forme de défiance généralisée. Par exemple, vos actions peuvent être ralenties ou soumises à des contrôles supplémentaires (vérifications de sécurité, captchas). Vos correspondants peuvent ne pas recevoir vos messages, ou vos commentaires en ligne être automatiquement modérés. Si vous gérez un serveur (site web, jeu en ligne…), les autres nœuds du réseau peuvent refuser vos connexions. Pour une entreprise, une IP d’envoi d’emails inscrite sur liste noire aura un taux de délivrance catastrophique : la plupart des destinataires ne verront jamais vos mails arriver dans leur boîte de réception, car bloqués en amont. Cela peut nuire à la communication client, voire faire perdre des prospects. Pour un utilisateur individuel, une IP « toxic » signifie aussi que certaines de vos activités légitimes seront freinées injustement.

Atteinte à la réputation numérique : Tout comme un numéro de téléphone affiché « spam » nuit à l’image de son propriétaire, une adresse IP notée comme nuisible jette un doute sur vous ou votre organisation. Par exemple, l’IP de votre entreprise peut être associée publiquement à du spam dans des bases consultables en ligne (telles que Spamhaus, SpamCop, etc.), ce qui entache votre crédibilité. Sur certains forums ou annuaires d’IP, on pourra lire des commentaires négatifs associés à votre adresse (du type « cette IP nous a attaqués le 5 août »). Dans le cas extrême d’une usurpation persistante, votre IP peut se retrouver mentionnée dans des rapports d’incident de sécurité. Tout cela constitue une mauvaise publicité dont il est difficile de se défaire rapidement. Pour une entreprise, l’impact en termes d’image de marque et de confiance client peut être sérieux ; pour un particulier, il est toujours désagréable d’être assimilé (à tort) à un acteur malveillant.

Interruption de services et perturbation de l’activité : Si votre adresse IP est critique pour une activité (télétravail, hébergement d’un site web, serveur de jeux, etc.), son blocage peut provoquer de véritables arrêts de service. Par exemple, un site e-commerce hébergé sur une IP soudain blacklistée verra chuter son trafic car les navigateurs ou antivirus des visiteurs pourront déconseiller d’y accéder. Un professionnel en télétravail qui se connecte via une IP jugée risquée pourrait être empêché d’accéder au VPN de son entreprise. De plus, votre fournisseur d’accès internet (FAI) lui-même peut intervenir : en cas de spam massif émanant de votre connexion, certains FAI verrouillent temporairement l’envoi d’e-mails ou vous contactent pour exiger une désinfection. Dans certains cas rares mais documentés, la connexion peut même être suspendue par le FAI si l’IP est impliquée dans des attaques critiques. En somme, vos outils numériques quotidiens (web, mail, applications) peuvent cesser de fonctionner normalement, ce qui engendre une paralysie de votre activité en ligne tant que le problème n’est pas résolu.

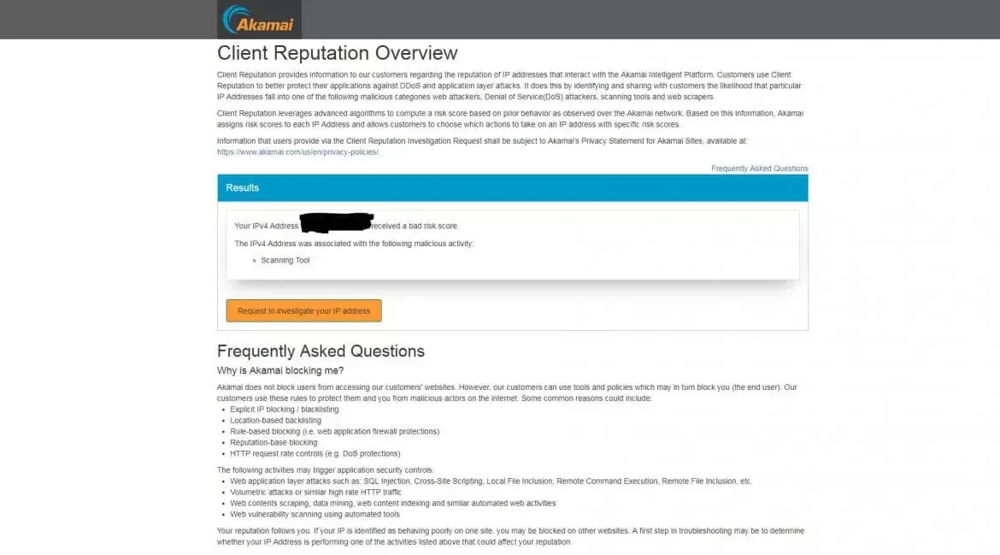

Exemple d’un message de blocage émis par la plateforme de sécurité Akamai face à une adresse IP jugée malveillante :

Exemple d’un message de blocage émis par la plateforme de sécurité Akamai face à une adresse IP jugée malveillante :